3.深刻認識城鎮化是一個較長的歷史過程

我國的城鎮化與世界上多數國家比較,是比較滯后的,所以筆者也稱之為“滯后型城鎮化”或“后發型城鎮化”[6](PP. 3-6)。由于滯后,所以,趕超的心情比較迫切,但越是這樣,我們越要尊重城鎮化發展的規律。世界上經濟發達國家,如英國、法國、美國等,都用了百年甚至幾百年時間完成了城市化的進程[7],之所以需要這樣長的時間,是因為城市化不是簡單地蓋房子或物質建設,它需要整個社會生產方式、生活方式的轉變,需要幾代人的適應與融合,它是一個社會轉型的過程。

近來,全國各地有大干快上的傾向,不少地方大張旗鼓合并村莊,建設小城鎮中心點。據國內媒體披露,我國自然村從10年前的360萬個,減少到現在的270萬個,平均每一天都有80至100個村莊消失[8]。這樣的城鎮化思路首先就不符合“城鎮化的核心是人的城鎮化”的原則。筆者在調研中與這類合并村莊的居民訪談,感到問題很嚴峻。這些合并村莊的居民大多是被動的,是該地區合并村莊規劃定下后,被動拆遷合并的,雖然一些地方還保留農民的耕地,但是,農民的憂慮在于他們距離耕地更遠了,生活更不方便了,所以農民根本沒有主動性。如果說有主動性的話,一些城里來的外來購房者倒是看中了這些新建中心點的田園風格。最大的問題是,農民的就業問題沒解決,不僅沒有通過城鎮化改善他們的生活,反而加重了他們的生產與生活負擔。

同樣,對進城打工的農民來說,他們是否能夠在打工地穩定下來,也是一個十分復雜的過程。改革開放30多年來,多數外出打工、經商的農民還處于一種“循環流動”的狀態,能夠在打工、經商的城市、城鎮中穩定安頓下來的農民人數很少,這一點,從上文揭示的全國僅有0.7%的外來農民工在打工地購買了房屋就可以得到印證。本次清華大學經濟社會數據中心的調研數據證明,外出農民工內部在城鎮定居還是返鄉的問題上也有很大差異,我們將外出農民分為四組:90后(1990年以后出生)、80后(1980-1989年出生)、60-70代(1960-1979年出生)和50代(1959年以前出生)。結果發現,準備將來回家鄉村莊就業的,90后比例為5.7%,80后比例為9.8%,60-70代為23.8%,50代為50.8%。所以,越是年輕的農民工準備回村的比例就越低,越是年齡大的農民工準備回村的比例就越高。這就證明,我國的城鎮化一定是要通過幾代人的變遷才能完成的。

由以上數據可以得出兩個結論。其一,從未來發展上看,城鎮化的大趨勢沒有人能夠阻擋,年輕人希望在城鎮中生活的意愿沒有人能夠阻擋。其二,代際的變化是個比較緩慢的過程,既需要外出流動的農民逐步適應,也需要城市、城鎮方面的多種政策措施、物質環境的準備。所以,從被動城鎮化向主動城鎮化的轉化,與城鎮化是個較長的歷史過程是同一個道理。

4.城鎮化有多種模式,就近城鎮化、就地城鎮化都是城鎮化的重要方式

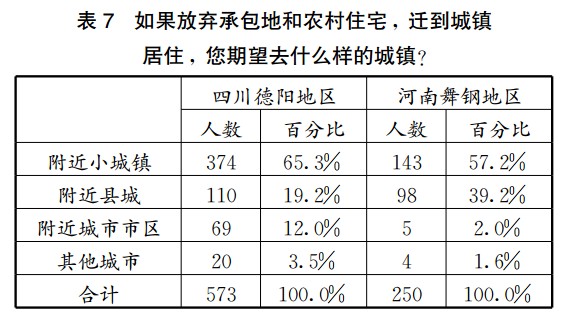

本文要特別強調的是,一定要認識到我國的城鎮化是多種模式的,不要僅僅將農民進城甚至到大城市去才看成是城鎮化。其實,目前,我國特大城市如北京、上海、廣州已經不堪重負,人口已經大大超載。所以,城鎮化應該是大、中、小城市和小城鎮并舉。筆者的課題組在研究中特別強調,目前,應大力發展縣域經濟,注重以縣城為中心的城鎮化[6](PP. 3-6)。縣域城鎮化(包括小城鎮)的思路比起過去的單純提小城鎮的思路在城鎮建設的規模上擴大了一些,所以,可以說是中小城鎮發展的思路。這樣,既突出了城鎮建設的規模化、集約化效益,也在一定程度上集中了經濟規模,這對于有效投資、擴大就業、保護環境、便利城市生活都是好事情。從農民、農民工的角度看,縣域經濟、中小城鎮既符合中國老百姓認同鄉土文化的特點,也為他們提供了更高水平的教育、醫療等公共服務條件。本次清華大學經濟社會數據中心的調研也支持了這樣的思路,問卷中問外出打工者:“如果回鄉就業最希望回到哪里?”回答結果:選擇鎮的14.3%,選擇縣城的31.7%,選擇地級市的21.7%,選擇省會城市的14.9%,選擇回村的17.4%。另外,清華大學社會學系在兩個地區的調研結果也印證了類似的意向。參見下表。

表7顯示,本地農民選擇城鎮化,大多數還是選擇附近的小城鎮和縣城,這個數據比前面的數據比例高,是因為前面數據問的是外出打工者,而這個數據問的是村里沒有外出的人。

總之,既然多數農民、農民工對于他們所期望的城鎮化選擇的是中小城鎮,那么,只有符合他們期望的城鎮化才是主動城鎮化。對于這種選擇家鄉附近的城鎮化,筆者也稱之為“就近城鎮化”與“就地城鎮化”,筆者認為這是具有中國特色的城鎮化的重要方式,這樣的發展模式使得資源不至于過高地集中于少數地區,體現了資源配置的社會公平。同時,在操作上比較容易,會縮短遷徙的距離,更容易實現社會穩定。簡言之,“就近城鎮化”與“就地城鎮化”的方式,更容易實現主動城鎮化,避免被動城鎮化。

注釋:

①城市化與城鎮化兩個概念原來并沒有本質區別,但是,由于我國經中央政府行政審批的城市僅有657個,而可以稱為城鎮的地方則有數萬個,這樣,在我國使用城鎮化概念通常就涵括了所有的城市和城鎮。所以,本文在涉及國際一般規律或其他國家的情況時多使用城市化概念,而在專講中國情況時多使用城鎮化概念。