二、新戶籍制度框架下流動人口治理的困境

1.難以迅速轉變對待流動人口的態度

一直以來,城市中的流動人口留給政府和社會的形象就是“臟亂差”、治安問題的源頭等,在新戶籍制度框架下,我國農村人口必定會快速向城市移動,在這樣的態勢下,政府乃至全社會面對城市中迅速涌入的流動人口,很難在一夜之間迅速轉變過去根深蒂固的看法和偏見,這在一定程度上阻礙了流動人口治理制度的變革和治理效率的提高。

2.難以迅速完善流動人口的治理機制

新戶籍制度將最大程度地放寬流動人口的落戶限制,流動人口規模必將比以往任何時期都大。然而,現有的城市流動人口管理機制很難實現對如此大規模流動人口的有效治理。受制于經濟社會發展狀況和城市的綜合承載能力,流動人口的安置問題、流動人口的子女就學問題、流動人口的就業問題難以在短時期內獲得解決,流動人口就必然難以在城市長期立足,開枝散葉后引發的“二代”流動人口融入問題還極可能成為城市的不安定因素。

3.難以有效引導流動人口的流動方向

新的戶籍制度改革已全面啟動,城市的發展機會必然會吸引農村人口大量涌入,這些人口的流動具有十分明顯的方向性,由于發展速度更快,發展機會更多,就目前的趨勢看,流動人口將主要集中在沿海發達城市和內地一線、二線城市。流動方向單一、集中的特點,必然在短時期內造成這些城市實際人口超過城市容納能力,給城市治理和社會秩序維護帶來災難性的后果。當前,政府部門面臨戶籍制度改革的大潮,并沒有應對大規模流動人口的能力,也缺乏引導人口合理流動的配套,新戶籍制度框架下的流動人口治理必然困難重重。

三、新戶籍制度框架下流動人口的治理對策

1.新戶籍制度框架下流動人口治理模式

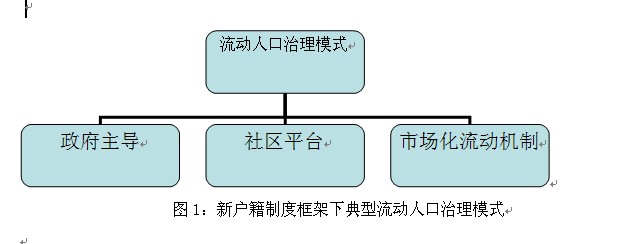

近年來在公共管理領域興起的社會治理理論,為新戶籍制度框架下流動人口治理提供了可以借鑒的理論基礎。“治理”與“管理”僅僅一字之差,卻涵蓋了公共管理領域更為深邃的思想。治理理論強調治理主體多元化、推行國家與社會合作、主張治理對象全面參與,實現治理過程上下互動、多樣化治理方法和技術,主張改進政府的控制和引導方式的深刻研究,對公共管理的理論和實踐都帶來了巨大的改變。治理理論的提出有利于新戶籍制度框架下,我國政府流動人口管理體制的轉變,有利于實現政府對流動人口有效治理,實現管理型政府到服務型政府的轉變。按照治理理論的思想,我國流動人口治理模式應當以政府責任為主題、以社區治理為平臺、以市場化流動機制為核心(見下圖)。

第一,政府責任為主體。政府承擔了流動人口的主要治理職能,是流動人口治理的主導力量。這是因為政府行政部門和公共事業管理部門可以借助政策和法規實現對流動人口的有效治理,可以為流動人口的治理提供有力的制度保障。

第二,社區治理為平臺。社區公共事務是社區治理的主要對象,但社區治理的實質卻不止于此,而是應當由多元化的主體共同參與的情況下對社區公共事務所采取的一系列治理活動。所以,針對流動人口的治理也應當以社區為載體,并且充分發揮社區中介組織、社區居民和社區自治組織的主體作用,共同參與社區事務的治理,形成多元化的社區組織工作網絡及工作協調機制,同時還應當加快推動社區人口治理的信息化,提高社區人口治理的效率。

第三,市場化流動機制為核心。在自然經濟模式在,經濟發展十分穩定,不存在流動性。但是在市場經濟模式下,則更多地體現出流動性特征,特別是隨著市場競爭程度的不斷加劇,經濟制度發生了很大的變化,科學技術的進步更加推動了市場經濟流動性的產生,加速了經濟主體優勝劣汰的過程,使得經濟發展受供求關系變化和交易活動變化的影響愈加強烈。市場經濟表現出的與自然經濟截然不同的流動性特征使得市場經濟發展展現出更大優越性,經濟社會發展中所需的各種資源得到了更加優化的配置和持續的流動,這其中就包括人口流動、要素流動、商品流通、和資本流動以及信息和能量的流動等內容,人口流動也就是人力資源的流動是市場經濟發展的核心力量,具有支撐市場經濟發展的導向型、基礎性,是市場經濟發展的引擎。因此,在市場經濟模式下,必須加強人口流動機制的建設,利用人才市場的日趨完善,將戶籍制度、就業制度、教育制度、社保制度等與市場經濟結合起來,使得人口流動與產業發展、結構調整、產業布局等步伐相統一,實現人口流動與經濟發展的相互促進。