四、歐元與日元溢價及其局限性

(一)歐元溢價分析

前文美元溢價分析表明:國際貨幣溢價主要取決于該國的經濟實力和國內影響因素,國際金融市場對該國際貨幣的接納程度也起著重要作用。

圖1顯示,1999年1月29日歐元匯率初始運作,當日跌幅即達15.7%。顯然,歐元初始發行時對美元定價過高,即歐元溢價過多,隨之急劇貶值減少了歐元溢價并促使其向內在價值收斂。但深層次原因是與國際市場對歐元區國家的協同能力以及經濟增長乏力擔憂有關。這樣使得歐元匯率一路下行,直至到2002年1月。此后歐元匯率從0.85一路攀升至1.60(2002.2~2008.7)。2008年8月至今,歐元匯率基本上在1.34基準線上下波動。采用時間加權法,測得其148個月的匯率市場價格區間為(0.90,1.52)。其區間平均值為1.21。遵循匯率市場價格容納最多時間區段的原則,歐元匯率總體上在(1.10,1.44)區間波動,同樣也能得到區間均值為1.21。基準線值與區間均值之差為0.13,估計歐元大約有0.13~0.20的溢價。

全球國際儲備高度集中于美元和歐元,合計約占90%,已形成了美元一歐元雙頭壟斷競爭格局(劉昊紅,2010)。但美元國際儲備份額由1999年的71.01%下降到2012年61.41%,足足下降了9.60%,而歐元的份額由1999年的17.90%上升到2009年的27.37%,上升了9.47%;可見美元國際儲備份額之失恰為歐元國際儲備份額之得(如表4所示)。

歐元在國際儲備中份額上升,這導致歐元溢價。基準線值與區間均值之差為正,這表明歐元溢價確實與其在國際儲備中的地位上升有關。

(二)日元溢價及其局限性

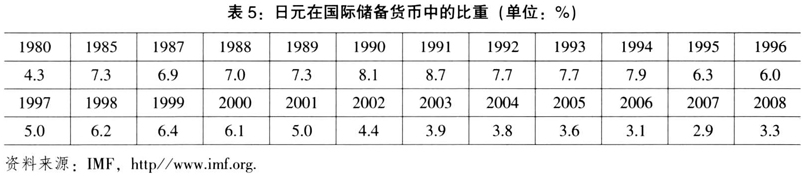

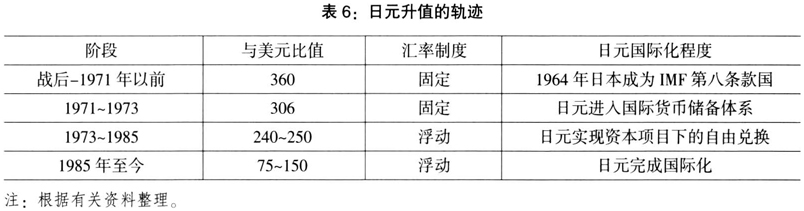

1970年代后期,日元開始走向金融自由化的道路。東京日元市場的開放和歐洲離岸市場的建立,以及國際貿易結算對日元的需求劇增,這些都加快了日元國際化進程的步伐。1999年日本全面停止外匯管制,擴大日元計價的貿易清算,且使日元結算制度化,并有意識地培育亞洲日元債券市場,如表5和6所示。

1985年“廣場協議”后,世界主要貨幣對美元匯率均有不同程度的升值,其中日元升值幅度最大,1988年與1985年相比,升值86.1%。1985~1995年,日元在國際儲備中所占地位上升,同期日元匯率從250升值至90,甚至在1995年創紀錄地升值至79.75。日元溢價劇增。不過需要指出的是,其中很大程度上是因為之前日元人為低估,因此稱為價值回歸更確切些,如表6所示。

日本經濟的封閉性、持續大量貿易盈余以及經濟高速增長,這些均促使日元急劇升值,日元溢價隨之上升。如果說1985年之前的日元升值是日元內在價值回歸的話,那么之后基本上是日元溢價。根據購買力平價法,日元所含內在價值應該在125~150的均衡匯率區間。未國際化之前日元嚴重低估,而之后是溢價過多,如此大的溢價不利于經濟的平穩增長。在以美元主導的國際貨幣體系中,日元溢價過多并非利好。

1980年代以來,日元國際化水平曾迅速超越英鎊,而當前日元的國際儲備地位卻被英鎊悄然越過(宋建軍,2008)。日元和英鎊的儲備地位換位,源于英國發達和開放的金融體系,而日本缺少此類市場,且日元溢價過多。

無論是日元還是歐元,其國際化水平遠不如美元,嚴格來說,日元僅只是一定程度上的國際貨幣。美元波動主要由其內在因素引起,而日元和歐元的匯率波動主要由美元和其它外因引起,因而歐元和日元的匯率波幅相對較高。