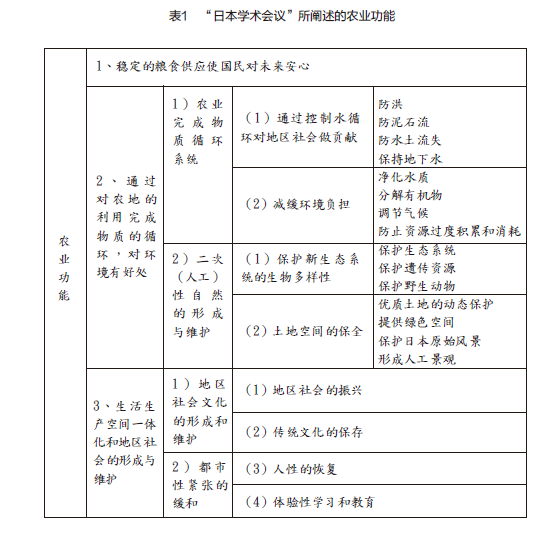

在上述背景下,即將進(jìn)入21世紀(jì)時(shí),日本政府發(fā)起了第三次的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革。這一次的改革與其說(shuō)是農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革,不如說(shuō)是農(nóng)業(yè)觀念的根本變革。1999年,日本政府制定并發(fā)布了第二個(gè)農(nóng)業(yè)基本法,正式名稱為《食糧、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基本法》,簡(jiǎn)稱新農(nóng)業(yè)基本法。和第一個(gè)農(nóng)業(yè)基本法把農(nóng)業(yè)單純地看作一個(gè)普通產(chǎn)業(yè)相比,新農(nóng)業(yè)基本法把農(nóng)業(yè)看作一種社會(huì)產(chǎn)業(yè),即它為全社會(huì)提供價(jià)值,也需要全社會(huì)來(lái)扶持。具體來(lái)說(shuō),日本政府認(rèn)為農(nóng)業(yè)是一種國(guó)防產(chǎn)業(yè),它為社會(huì)提供糧食安全;農(nóng)業(yè)也是一種文化產(chǎn)業(yè),它為社會(huì)保持傳統(tǒng)文化;農(nóng)業(yè)更是一種環(huán)境產(chǎn)業(yè),它為社會(huì)提供綠色生態(tài)環(huán)境。為了尋找觀念轉(zhuǎn)變的科學(xué)依據(jù),日本政府正式咨詢?nèi)毡究茖W(xué)界最高機(jī)構(gòu)“日本學(xué)術(shù)會(huì)議”,請(qǐng)科學(xué)權(quán)威重新評(píng)估農(nóng)業(yè)的地位和作用。2001年日本的最高學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)“日本學(xué)術(shù)會(huì)議”應(yīng)政府的要求專門發(fā)表了關(guān)于農(nóng)業(yè)功能的咨詢意見(jiàn),強(qiáng)調(diào)了農(nóng)業(yè)的三方面功能:1.糧食安全的保證功能;2.生態(tài)環(huán)境維護(hù)功能;3.社會(huì)和文化的功能。具體功能項(xiàng)目和表述示意如表1。

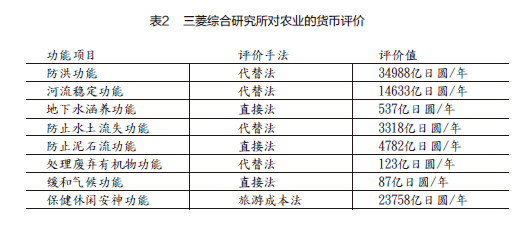

日本民間智庫(kù)三菱綜合研究所當(dāng)年也嘗試著對(duì)農(nóng)業(yè)的多功能進(jìn)行了貨幣評(píng)價(jià)(表2)。根據(jù)這一評(píng)價(jià),日本農(nóng)業(yè)除了農(nóng)產(chǎn)品以外的多功能評(píng)估,其價(jià)值總值約82085億日?qǐng)A,大致相當(dāng)于一年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值(2004年日本農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值為87863億日?qǐng)A)。

根據(jù)科學(xué)家的意見(jiàn),日本政府在新農(nóng)業(yè)基本法中強(qiáng)調(diào)日本農(nóng)業(yè)今后要重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)和休閑農(nóng)業(yè),以體現(xiàn)農(nóng)業(yè)的更多社會(huì)功能。這也意味著日本農(nóng)業(yè)將得到政府和社會(huì)更多的保護(hù)和扶持。

但是,由于日本社會(huì)本身的深度老年化,日本農(nóng)業(yè)已經(jīng)面臨了后繼乏人的嚴(yán)峻時(shí)刻。未來(lái)的農(nóng)村改革,將需要解決的是農(nóng)業(yè)的勞動(dòng)力問(wèn)題。對(duì)此,日本將不得不開放國(guó)際勞動(dòng)市場(chǎng),在某種程度上依賴發(fā)展中國(guó)家的年輕勞力來(lái)維持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的正常發(fā)展。

光明日?qǐng)?bào)社概況 | 關(guān)于光明網(wǎng) | 報(bào)網(wǎng)動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 光明網(wǎng)郵箱 | 網(wǎng)站地圖

光明網(wǎng)版權(quán)所有