五、作為“文明的沖突”的中介機制的民主

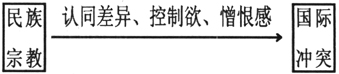

“文明的沖突”為什么會發生?亨廷頓列舉了5大原因:第一,每個人都會有多重認同,它們可能會相互競爭或彼此強化,全世界的人都會根據文化界限來區分自己,因而文化集團之間的沖突越來越重要,不同文明集團之間的沖突就會成為全球政治的中心;第二,現代化運動刺激了非西方國家的本土認同和文化的復興;第三,任何層面的認同只能在與“他者”的關系中界定,而交通和通訊的改善導致不同文明的人民之間互動更加頻繁,結果是對自己的文明的認同更顯著;第四,控制其他集團一直是沖突的最古老的根源,不同的文明國家總是企圖將自己的價值、文化和體制強加于另外一個文明集團,物質利益的沖突可以談判解決,但文明沖突則無法通過談判解決;第五,常識是,憎恨是人之常情,人們需要敵人,沖突無所不在。“冷戰的結束并未結束沖突,反而產生了基于文化的新認同以及不同文化集團(在最廣的層面上是不同的文明)之間沖突的新模式”。[22]這就是亨廷頓所說的文明的沖突的模式,用下圖表示一目了然:

文明的沖突模式:

文明的不同認同必然導致沖突嗎?上面所列舉的原因,其實主要是一般性的因果律,但是一般性因果律的問題總似是而非:一個原因導致n個結果,一個結果也可能是n個原因所致。當然,亨廷頓不是完全沒有涉及中介機制,在談到“控制”時,才涉及因果之間的連接機制,即控制與反控制而引發了沖突。

那么,到底是什么東西使得不同文明認同最終走向沖突呢?我認為一個重要的答案是民主化和民主。在《文明的沖突》的其他地方,亨廷頓對于民主化所引發的沖突略有涉及,Jack Snyder則是專門論述了民主化轉型中民族主義對于國家沖突的關系。亨廷頓這樣說,民主化刺激了本土化,民主化與西方化相沖突,因為競爭性選舉刺激非西方政治家把自己的信仰說成是最能吸引大眾的東西,那些東西通常具有種族的、民族主義的和宗教的特征。[23]這是講伊斯蘭主義民主與自由主義民主之間的張力。如前,亨廷頓并不認為受西方政治行為影響的伊斯蘭政治比如選舉政治是民主政治,而是屬于伊斯蘭政權。再則,即使亨廷頓認識到民主化和民主本身比他羅列的5大原因更直接誘發沖突,在情感上他也不愿意這樣說——盡管他作為一個新國家主義者曾開列出“威權——穩定——發展”的藥方。他曾認為,穩定和發展比民主更重要,但是鑒于其所說的“民主的第三波”以及西方國家是冷戰的勝利者,因而在感情上似乎很難把民主本身作為國際沖突和國內沖突的直接誘因。

民主化過程引發沖突已經是公認的常識,但是實行了民主或者鞏固的民主就不會引發沖突嗎?1990年代西方國際關系理論流行“民主和平論”,即民主國家之間無戰爭。通過本文前面幾個部分的敘述,應該這樣說,“民主和評論”只是講的自由主義民主國家的部分故事,比如并不講歷史上都是“自由民主”的英法長期爭霸的歷史、甚至可以忘記了早期英美之間的戰爭;而當民主變種以后,即出現了流行的民族主義民主和伊斯蘭主義民主以后,民主國家之間(不同文明集團之間)以及民主國家內部(文明集團內部)都可能發生沖突甚至戰爭,比如都是代議制民主國家的印度和巴基斯坦之間的持續性緊張關系;即使是所謂的自由主義民主國家,比如日本,民主也會導致與周邊國家的緊張關系;更別說民主在很多發展中國家所招致的無窮盡的教派沖突、種族沖突與等級沖突。

為什么是這樣?這就需要重新認識民主的性質。在冷戰時期,兩大陣營都給民主營造太多的光環,賦予民主太多的使命,以至于民主不堪重負,很多國家因“民主”而遭殃,很多國家也以“民主”之名而行不義之事。比如,民主是人民當家作主、民主有利于和平、民主有利于穩定、民主有利于經濟增長、民主有利于控制腐敗、民主有利于治理……民主的這些使命性命題,有的來自人類的美好愿望,更多的是來自發達國家“經驗”的觀念性臆造。確實,西方民主國家之間更和平、政治相對更穩定、腐敗相對較少、治理的也不錯。但是,這些都是民主之功嗎?這些與民主到底有多少關系?或者說民主本身能達成這些目標嗎?西方國家之間更少戰爭,在根本上是因為它們之間打怕了,歐洲無窮的戰爭和一戰二戰都是白人之間的戰爭;政治相對穩定是因為第一位重要性的憲法政治而不是民主,因為即使實行了普選后的西方依然不穩定,是二戰后“大收買”式的福利國家建設才使政治較為穩定下來;政治相對清廉更不是民主之功,而是陽光法治和完善的行政體制,沒有這些的時候西方曾經也很腐敗,缺少這些制度的民主國家如印度、墨西哥、菲律賓等依然很腐敗;經濟發達是因為有先發優勢、市場經濟、法治保護的產權、乃至對他國的殖民掠奪,而太多的民主并不利于增長,這已經是經濟學常識。一句話,西方國家發展的好、治理的不錯,絕對不能一攬子歸功于選舉式民主,而是法治、民主、市場經濟、分權、官僚制、企業家精神、殖民地掠奪、主宰性國際制度等一系列綜合性因素。

民主不僅不是讓西方國家領先于世界的秘笈,今天西方國家的難題恰恰來自其體制。比如,美國分散的權力結構使得美國已經成為“否決型政體”,難以形成國家力量實行有效的國內治理,別說不能凝聚大多數意志干“大好事”,就是“大壞事”也難以對付,比如在槍支管制問題難以形成多數意志,結果每年任由三萬多人死于槍支泛濫——遠遠比國際恐怖組織造成的傷害更嚴重,死于恐怖組織的一萬多人。由今天西方的治理難題,再加上印度、墨西哥等自由主義民主大國的無效治理,恰恰是“反事實法”的經典案例,即民主與治理的關系并不是傳說中的線性正相關關系。那么,民主的性質究竟是什么呢?其性質與政治沖突有著什么樣的關聯呢?

第一,民主價值上的最高性與沖突性民主政體之間的沖突性,道德正義性與政治正義性之間的張力。幾乎所有的現代文明國家都自稱自己是民主國家,因而沒有人在價值上會否認民主,否則就是道德上的敵人。確實,權力從一人所有(君主制)到少數人所有(貴族制)再到多數人所有(民主制),無疑是歷史的巨大進步,權力的身份從一家一姓演變為無特定所指的共有性和公共性,人們不再會因權力而頭破血流。英國、法國等西方國家的歷史似乎驗證了權力共有性的優越。但是,“共有者”是誰呢?一族一國的“共有”具有最大的同質性,同一文化內的“共有”也是同質性的共有。也就是說,在種族和文化的同質性前提下,作為權力共有性的民主,無論是一人一票的選舉,還是公共協商,都是人們所期盼的。但是,歷史經驗告訴我們,即使是在同質性的公眾內部即“人民”內部,也有不同利益的支配階級和不同利益的被支配階級,不但支配階級與被支配階級之間存在利益沖突,就是在支配階級之間也存在難以調和的利益沖突,這種沖突很多時候遠比“人民內部矛盾”激烈。就這樣,在道德價值上具有正義性的民主,并不因為理論上的權力公共性而消弭“人民”之間的沖突,并不必然意味著政治正義性。其實,只要置換一下就明白,財產權的個人所有到共有在道德上是正義的,是善的,但實踐中并不必然意味著產出最大化和經濟外部性最小化,因而并必然意味著政治正義性。尤其對很多多民族國家的發展中國家而言,“人民”包括不同的種族和信仰群體以及貧富對立階級。換句話說,理論上的權力公共性并不能回答實踐中的“人民”之間的沖突性。請注意,就種族和信仰對立而言,羅爾斯的“重疊共識”并不是答案,因為“重疊共識”的前提是“在秩序良好的社會”。其實,回到亞里士多德那里就會知道,無論是一人統治的君主制、少數人統治的貴族制還是多數人統治的民主制,都有內在的難以逾越的難題,其中最大的難題就是只顧及自己的利益而引發的沖突和政體變遷。亞里士多德很有先見之明,過去如此,今天依然。今天,“人民”的多元性和復雜性遠不是亞里士多德所能想象的。南美等很多發展中國家的民主政治最后不都是陷于民粹主義政治而難以自拔?多數人的意志和利益實現了,結果企業家用腳投票,國內經濟出現問題了。托克維爾所說的“多數暴政”和密爾所說的“階級立法”沒有在英美出現,但卻是很多發展中國家的現實問題。在中東地區,多數暴政則以教派形式表現出來,結果是赤裸裸的暴力沖突。因此,和君主制與貴族制一樣,民主制也有其固有的問題,決不能看上去是因為多數人統治就萬事大吉了。既然任何單一的政體都會有問題,西方自由民主運行的還不錯的話,絕不是因為熊彼特—薩托利—達爾等人所論證的“選舉式民主”,而是亞里士多德所歸納的最好形式的政體即混合政體,其中當然包括法治的第一位重要性,因為沒有法治,任何政體其實都一樣,民主制也絕不會比貴族制好。

這樣,語境演變到今天,如果把民主籠統地等同于混合制或者是混合制的代名詞,自然不會有什么問題。美國的所謂的自由民主是典型的混合制,在開國之父那里是復合共和制,而在托克維爾那里一切以法治為標準。但是,如果把自由民主簡單化為“競爭性選舉”而又賦予其太多的光環,這樣的民主自然不被很多人所接受,因為競爭性選舉的結果有目共睹。遺憾的是,流行的民主觀是后者。

第二,民主的同質性條件。不同于君主制和貴族制,民主是關于大多數參與甚至“人民當家作主”的政治,實現條件自然比其他政體要多要高,其中最攸關的應該是前面提及的同質性條件。我們已經很熟悉諸如民主的經濟條件和公民文化條件等,以及還有什么總統制還是議會制好等政體條件。這些固然都很重要,但是民主引發問題甚至沖突最多的原因則是民主出現在異質性結構中,即或者出現在貧富對立的兩極社會結構,或者出現在民族仇恨的國家,或者出現在教派沖突的地區。民主是關乎多數人的政治,多數人如果分別處于對立或異質化結構中,沖突必然發生。同質性條件在卡爾·施密特那里就是同一性:“所有的民主論證在邏輯上依靠一系列的同一性。有統治者與被統治者的同一性,主子與服從者的同一性,國家權威的主體與客體的同一性,人民與其議會中代表的同一性,國家與現有選民的同一性,國家與法律的同一性,最后,還有數量(人數上的多數或全體一致)與質量(法律的公正)的同一性。”[24]

這樣的論述會讓非專業讀者云里霧里,其實,根據世界民主化成敗經驗,民主的同質性條件至少有以下三個要素:

1.“國家性”。如今的國家、尤其是很多發展中國家,都是多民族國家,如果按照英國、德國、日本那樣的一族一國,發展中國家將四分五裂,因此,研究民主轉型的代表學者林茨等都把“國家性”即對同一個國家的認同,當做民主成敗的前提條件。在魏瑪共和國時期,自由主義的最有力評判者卡爾·施密特也是從這個角度談論其民主同質性理論的。“民主制度顯示其政治權力的辦法是,它知道如何拒絕或排斥威脅到其同質性的外國人或不平等的人……在17世紀的英國部族民主中,平等基于宗教信仰的一致性。自從19世紀以來,平等首先存在于一個特定民族的成員之中,存在于民族的同質性中。”[25]在施密特那里,同質性首先是指同一個民族,“民主首先要求同質性,其次要求——假如有必要的話——消滅或根除異質性”[26]。今天,后發國家與先發國家的最大不同之處是,先發國家的民主都是在施密特所指的同一個民族內進行,而后發國家則是多民族的事。事情到了這個地步,不能說多民族不能搞民主,但至少有多元一體的“國家性”認同,即同質性不再是單一的民族性,而是國家性。沒有國家認同而搞選舉民主,結果只能是國家的分裂,比如烏克蘭的克里米亞和東部地區。

2.共享信念。連自由民主的最有力論者薩托利也這樣說,沒有政治觀念上的共識,多黨制是很危險的。確實,在英美等西方國家,不管是什么黨,哪怕是共產黨,信奉的都是法治和以自由主義為基調的意識形態。因此,同質化條件至少包括一個國家中存在基本的、至少是大概的共享信念。第三波民主化以來的歷史是,很多國家恰恰是因為缺少共享信念而內斗不止,甚至導致國際沖突,比如巴勒斯坦的哈馬斯政權和埃及的穆兄會政權。

3.平等性。民主本身就是社會平等化的產物,因而平等性也是同質性的首要條件。在托克維爾看來,美國基于平等的社會自治本身就是人民主權的生動體現。在亨廷頓看來,美國是一個沒有民主化而首先由社會現代化的國家,這個社會現代化就是平等。今天,很多失敗的民主化轉型就是因為社會結構的極端不平等。在不平等的社會結構里,民主不過是民粹主義的另一種說法,沖突是必然的,比如泰國的周期性政治動蕩。

第三波以后的民主化所以出現那么多問題甚至是國際—國內沖突的根源,大概都可以從民主本身的沖突性質以及民主的同質性條件那里找到答案。民主本身是沖突的,而沖突性的選舉式民主如果發生在政治信仰對立、主張一族一國的異質性國家或者社會結構嚴重不平等的國家,沖突是必然的事。道理很簡單,民主本身是沖突的,而選舉式民主更強化了沖突,因為在異質性國家,競爭性選舉是以黨派、信仰、民族為基礎而展開政治動員。

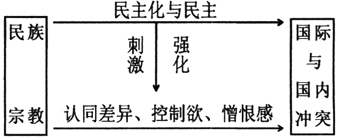

這樣,亨廷頓的“文明的沖突”模式則可以拓展為“民主的沖突”模式:

民主的沖突模式:

歷史進程中總是充滿著非預期結果。民主來自西方,是同一性形式的現代性的絕好體現,但是,這個同一性最終卻刺激了本土化文化的認同,強化了種族和宗教差異,使得不同民族和宗教之間產生了更強烈的控制欲望以及由此而來的對非我族類的憎恨,最終不僅導致國際沖突,也伴隨著頻繁的國內沖突以及由國內沖突而引發的國際沖突。