康福外國語學校校長劉煜炎:低齡化留學呈爆炸式增長

近年來,國內留學學生人數每年以近30%的速度增長,其中很重要的原因是中國經濟的快速增長,使越來越多的中國家庭有能力送子女出國留學,且學生與家長也愿意把精力和經濟投資教育。此外,中國教育體系長期缺乏固有模式,缺乏創新和創造性的思維訓練,造成學生專業與興趣不匹配,畢業后就業困難等情況出現,使得更多的學生期望到國外接受高質量的教育。

隨著經濟全球一體化的發展,高等教育國際化是個好事。劉煜炎分析說,借助國際教育資源培養中國學生,學生們會有更加開闊的眼界,學成回國后可為中國社會發展作出貢獻,并可能會成為各行各業的精英、領袖及開創者。中國人有很強烈的民族情結,即便不回國,也可以為中國社會發展作出貢獻。

21世紀教育研究院副院長熊丙奇:往屆生大減是高考人數減少的主因嗎?

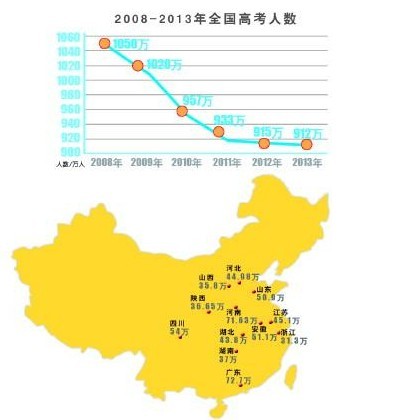

客觀而言,我國高考中,由于錄取比例提高、一些地方推行平行志愿高分落榜者減少,再加上新課改新高考的推行復讀生減少,往屆生報名人數確實在逐年減少,但2010年一年之間減少83萬,是真的嗎?而就是往屆生減少,其間的原因也值得深究。教育數據對于教育決策至關重要。教育部門掌握了真實數據不公開,引起公眾的猜測、加重公眾的疑慮,這違背政府信息公開條例,而如果數據并不真實,則是嚴重的弄虛作假了。詳實、客觀地公布高考報名數據,呈現應屆畢業生數、應屆生報考數、應屆生棄考數,并認真反思這背后的原因,這是對教育負責的態度,總是對此遮遮掩掩,選擇性的發布,這是何道理?

中國教育科學院研究員儲朝暉:百萬學生棄考多因不再信高考能改變命運

選擇棄考的主要原因是一部分學生認為高考已經不再能夠改變自己的命運,在這樣的前提下,有的學生是因為學費貴而棄考,另外一些考生則是因為“學不到東西”、“看不上”等原因選擇棄考。棄考數量連續多年上升,高校需要反思自身。最根本的一點就是高校要轉變自身定位,“不能再高高在上,指望學生來求學校,而是應該轉變思路,為學生服務,畢竟學生才是高校的中心。”在為學生服務的基礎上,大學再考慮要開設什么樣的專業、課程,選聘什么樣的教師,如何安排教學、管理,如何進行評價等。

華師一附中高級心理咨詢師、湖北省基礎教育研究會副會長兼秘書長尹鄧安:“把棄考現象正常化”

現行的應試教育模式忽視了對孩子非智力因素的培養,包括情感、情緒、意志力、自信心,非智力因素是智力開發的基礎和動力,孩子因缺乏自我認同感以及堅強意志,往往因為一些外在因素,比如學習成績不好或者時好時壞而放棄了學業。棄考現象值得全社會對目前存在的“大學生就業難”和現行的“應試教育”進行反思。